| Der Mond ist aufgegangen … 15.08.2019 |

|

| Grosses Interesse am «Augenschein» im Chienbergtunnel 09.03.2018 |

|

| Besuch bei der Schaub Medien AG und «Volksstimme» 11.08.2017 |

|

| Besuch bei Dom und Orgel 04.08.2017 |

|

| Mit dem Nachtwächter durch Basels dunkle Gassen 28.07.2017 |

|

| Vier Damen und ein junger Mann 25.07.2017 |

|

| Ein Blick in den Bölchen 06.07.2017 |

|

| «Volksstimme-Augenschein» im St.-Jakob-Park 09.08.2013 |

|

| «Volksstimme-Augenschein» im Schloss Wildenstein 26.07.2013 |

|

| «Volksstimme-Augenschein» im Chienbergtunnel 19.07.2013 |

|

| «Volksstimme-Augenschein» in der Einsatzzentrale der Baselbieter Polizei 16.07.2013 |

|

| «Volksstimme-Augenschein» bei der GF JRG 08.07.2013 |

|

| «Volksstimme-Augenschein» in den Rheinsalinen 04.07.2013 |

|

| «Volksstimme-Augenschein» auf dem Novartis Campus 07.08.2012 |

|

| «Volksstimme-Augenschein» in der Coop-Kellerei Pratteln 26.07.2012 |

|

| «Volksstimme-Augenschein» auf dem Flugplatz Schupfart 25.07.2012 |

|

| «Volksstimme-Augenschein» in der Kantonsbibliothek Liestal 19.07.2012 |

|

| «Volksstimme-Augenschein» bei Franke Küchentechnik, Aarburg 11.07.2012 |

|

| «Volksstimme-Augenschein» im Cheesmeyer-Huus, Sissach 06.07.2012 |

|

| Moderner Schulbetrieb in alten Gemäuern 30.08.2011 |

|

| Im Smoking würden Sie sich blamieren 12.08.2011 |

|

| Wo die Züge wieder schienentauglich werden 29.07.2011 |

|

| Preisgekrönte gebrannte Wasser 22.07.2011 |

|

| Blick unter die Wasseroberfläche 19.07.2011 |

|

| Das Schloss, das uns allen gehört 08.07.2011 |

|

| «Arbeit statt Rente» und ein Zuhause 07.07.2011 |

|

| Eiserner Vorhang und rekordverdächtiger Lift 03.08.2010 |

|

| Wir sind eine einzige grosse Familie 29.07.2010 |

|

| 850 000 Objekte im Keller versorgt 22.07.2010 |

|

| Hoch über den Dächern der Stadt Basel 14.07.2010 |

|

| Sechs Millionen Sendungen jeden Tag 05.07.2010 |

|

| Auf dem Breitenhof ist gut Kirschen essen 01.07.2010 |

|

| Tête-à-tête mit ISS und Andromeda 21.07.2009 |

|

| Da braut sich etwas zusammen 21.07.2009 |

|

| Auf Bergtour im Hafenbecken und eine Begegnung mit Willi 21.07.2009 |

|

| Amphoren aus Ephesos und steinalte Heringe 10.08.2006 |

|

| Am Basler Tor zur grossen weiten Welt 12.07.2006 |

|

| Ausgraben, was die alten Römer verloren haben 05.07.2006 |

|

| Wo «Ivar», «Mikael» und «Gorm» täglich ein und aus gehen 11.08.2005 |

|

| Heiss ist es nicht nur, wenn es brennt 04.08.2005 |

|

| Täglich frischer Strom aus dem Rhein «gefischt» 27.07.2005 |

|

| Wo 24 Stunden die Alarmbereitschaft herrscht 21.07.2005 |

|

| Warum weisse Hühner auch braune Eier legen können 19.07.2005 |

|

| Wie General Johann Sutter den Nebiker-Kirsch prägte 19.07.2005 |

|

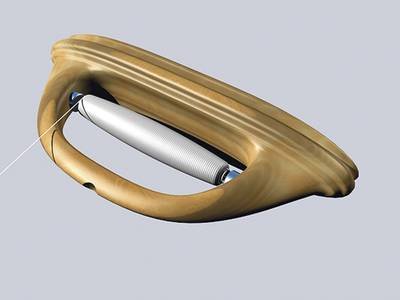

| 45 Grad für den wohl temperierten Motorenklang 11.10.2004 |

|

| Mit Fingerspitzengefühl den Geist herausdestillieren 23.07.2004 |

|

| Geschredderte Matratzen und heisse Gesichter 15.07.2004 |

|

| Zwölf Fussballfelder für 250000 Pakete täglich 09.07.2004 |

|

| Tierchen, die das Wässerchen sauber trüben 01.07.2004 |

|

| «Eine Ruine muss halt ruinös aussehen» 08.08.2003 |

|

| Keine Käseglocke über die Sissacher Fluh stülpen 31.07.2003 |

|

| Das Oberbaselbiet aus einer luftigen Perspektive 25.07.2003 |

| Flashovers, Pilotflammen und beheizbare Kleiderbügel 18.07.2003 |

|

| Pasteten, Teigwaren, Fertigmenüs und vieles mehr 11.07.2003 |

|

| Sein Lebensschicksal ist kompendialistisch 04.07.2003 |

|

| In der Astronomie steht nichts still – alles bewegt sich 09.08.2002 |

|

| Entdeckungen im Freilichtmuseum 03.08.2002 |

|

| Wo die Fäden im Baselbieter Verkehr zusammenlaufen 26.07.2002 |

|

| Naschi und Büffelbeeren «made in Baselbiet» 19.07.2002 |

|

| Im Joggeli fehlt nichts – ausser einem Badmeister 12.07.2002 |

|

| Einst hauste «Ganina» noch im Sommersitz Ebenrain 05.07.2002 |

|

| Betonspritzende Riesenmaschinen unter Tage 10.08.2001 |

|

| In den endlosen Katakomben des Kantonsspitals 03.08.2001 |

|

| Ein traditionsreiches Bier mit einer guten Zukunft 27.07.2001 |

|

| Mobilität abseits von Autoabgasen 19.07.2001 |

|

| Das lange Gedächtnis des Staates 13.07.2001 |

|

| Augenschein auf der Farnsburg droben 06.07.2001 |

|